Dans le monde juif ancien et médiéval, les pathologies prennent souvent la forme de démons et d’esprits malfaisants.

L’exorcisme devient par conséquent une procédure primordiale de guérison. Dibbouk comme zombi sont les symptômes de conflits de société et de génération. Ainsi l’accroissement, au 17e et 18e siècle, de cas de possession venant troubler l’ordre communautaire et familial dévoile surtout des conflits religieux, des inquiétudes collectives et des tensions individuelles latentes, caractéristiques d’un moment de recomposition de la culture traditionnelle, durant lequel le pouvoir communautaire et l’autorité rabbinique sont remis en cause. C’est le moment où s’organise une nouvelle forme de société juive. Comme le remarque Jean Baumgarten[5] : « Notons que ces crises, aussi bien collectives que liées à des désordres individuels, comme l’explicite bien Sigmund Freud, « se présentent sous un vêtement démonologique ». Il s’agit, certes, de la remontée de forces obscures longtemps refoulées, déconsidérées, mises à l’écart comme superstition, qui dévoilent l’envers du décor social et viennent perturber les usages de la tradition. La possession dévoile une réalité souterraine violente, inquiétante, un tréfonds de désirs réprimés, de comportements déviants, notamment sexuels, masqués par les habitudes, les rituels et les coutumes religieuses ».

De fait, les dibbouk et zombis se manifestent tout particulièrement lors des transitions, des moments de réorganisation que traversent toutes les sociétés à travers les âges, entre les mondes passé et futur, entre tradition et modernité.

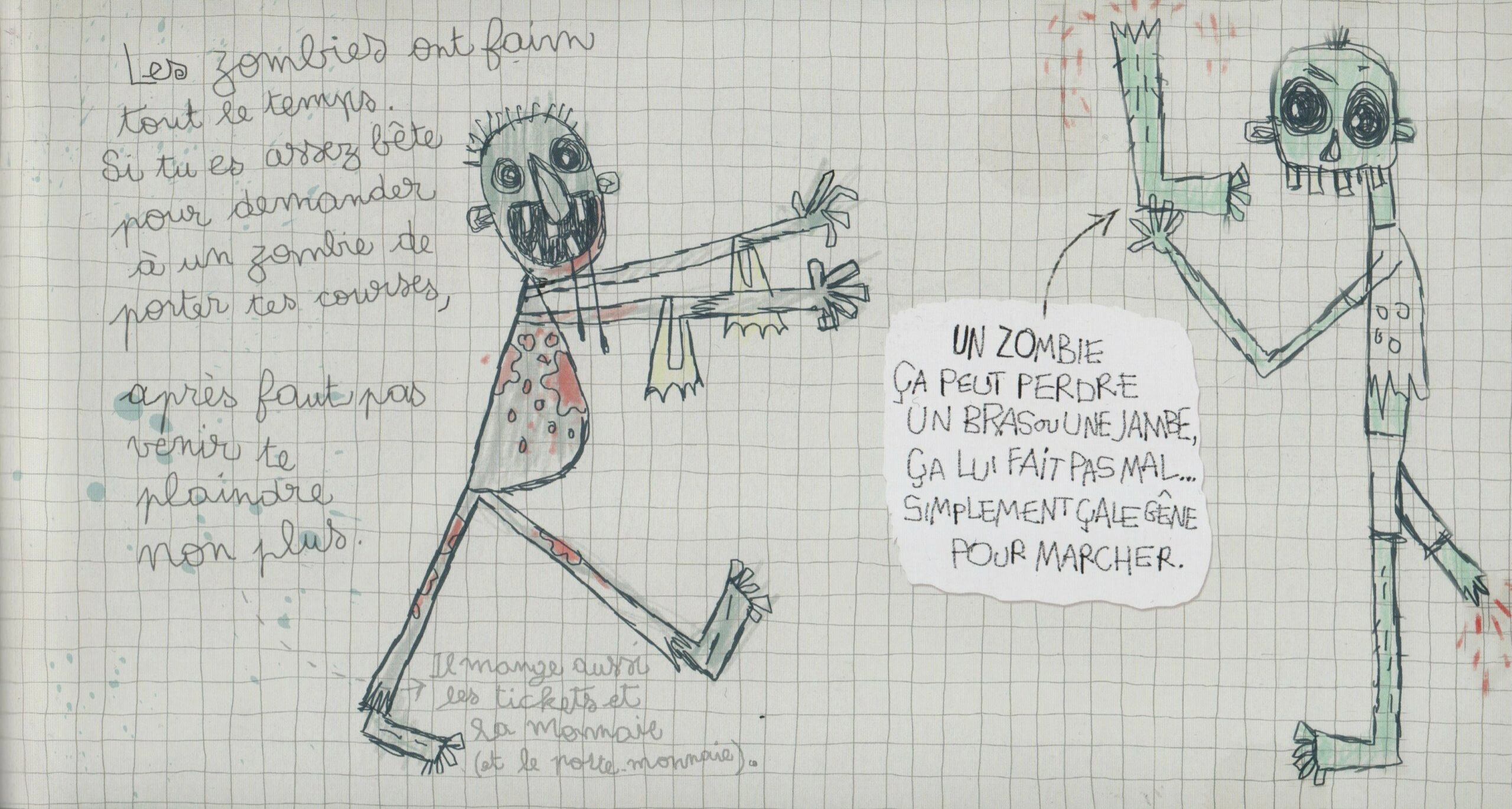

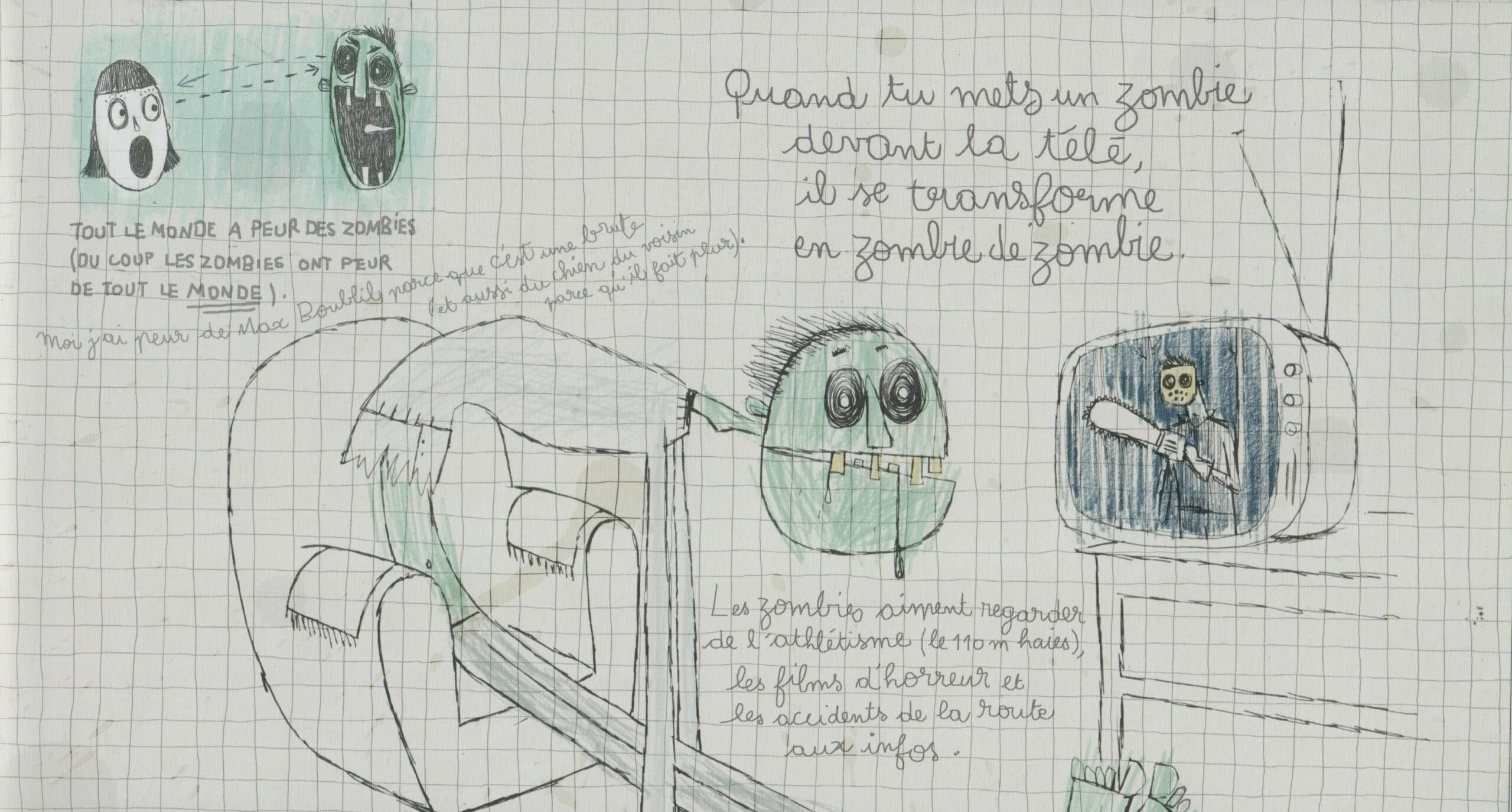

Cette exploration du monde des morts-vivants me rappelle un livre pour enfant que la plupart de mes petits patients adorent pour son histoire et ses illustrations, Mon ami le zombie[6] : « Petit, j’étais souvent triste. Je restais assis, des heures, des jours, tout seul, comme ça… A me raconter des histoires. Des histoires de zombies. J’écoutais bien les bruits (les zombies essaient toujours de te manger par surprise). Mais je n’ai rien entendu du tout avant mon zombie. Mon zombie est tombé, pouf, juste à côté de moi… Et ça m’a bien surpris ! ». L’enfant apprivoise la créature, lui donne son goûter à manger, le ramène à la maison, observe finement ses habitudes et fabrique un manuel de savoir-vivre pour aider à la cohabitation.

Ce récit pour enfant renverse la problématique du zombi et se constitue comme un remède à la peur de l’étranger et à la menace d’invasion par les valeurs de l’autre : le zombi devient l’ami dont le petit garçon avait incroyablement besoin.

Je vous souhaite un zombi pour Noël ! Votre meilleur ami pour se familiariser avec la peur de la mort, vous accompagner pendant les fêtes et vous aider à traverser la frontière entre l’année passée et la nouvelle !!!

Bibliographie

[1] Le Dibbouk, Entre deux mondes, (1919), in Le Dibbouk, Fantôme d’un monde disparu, MAHJ, Actes Sud, 2024

[2] Zombis, Le mort n’est pas une fin ?, sous la direction de Philippe Charlier, Musée du quai Branly, Gallimard, 2024.

[3] Zombi ou zombie ? Le premier dérive de l’appellation créole haïtienne originelle zonbi, tandis que le second se rapporte à son usage américain puis mondial, renvoyant à l’image du revenant anthropophage cultivée par la littérature et le cinéma. La présence ou l’absence du « e » final indique donc le contexte dans le temps et dans la culture du « mort-vivant » dont il est question.

[4] Takeshi Okamoto, « La culture zombie au Japon et la peur de la contamination par ‘l’autre’ », in Zombis, La mort n’est pas une fin, Musée du quai Branly/Gallimard

[5] Jean Baumgarten, « Les âmes mortes errantes : entre hassidisme et haskalah », in Le dibbouk, Fantôme du monde disparu, actes Sud, 2024

[6] Mon ami le zombie, Malone et Miré, 2014

🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de décembre 2024