Pendant cette journée, le président du département, la vice-présidente déléguée à l’enfance et à la famille, la responsable enfance adoption, la chargée de mission de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, des chef.fe.s de service, des éducateur.rice.s, des assistant.e.s familiaux.ales, des référent.e.s ASE, des enfants confié.e.s en famille d’accueil et en maison d’enfants à caractère social, entre 8 et 15 ans, ont raconté les évolutions permises par la démarche.

Les professionnel.le.s ont évoqué la possibilité, nouvelle pour les enfants, de fêter leur anniversaire à la MECS et d’inviter leurs copains et copines d’école, d’aller dormir chez des copains et copines. Mais aussi la possibilité de maintenir des liens entre professionnel.le.s et enfants, ou pour les enfants, de retourner sur un ancien lieu de placement.

Des sorties entre membres d’une même fratrie, séparés par le placement, autour d’activités qui relient et créent des souvenirs ensemble, ont été proposées aux enfants. Les enfants ont pu participer à des projets culturels avec les associations du territoire…

Un éducateur, Marcus, travaillant depuis 30 ans en MECS a expliqué comment la démarche lui avait fait prendre conscience de l’importance d’ouvrir les enfants vers l’extérieur, et d’accompagner les amitiés.

Il a illustré son propos par une anecdote : une petite fille a une amie de son ancienne école, à laquelle elle pense souvent. Elle n’a pas son numéro de téléphone, ni son adresse exacte, juste un quartier.

Alors Marcus, l’éducateur, a été, avec Enora dans chaque bâtiment de ce quartier, pour regarder toutes les boîtes aux lettres, et a pu mettre un petit mot dans la boîte de cette amie.

De l’extérieur, j’imagine que vous vous dites « il faut quatre ans de recherche-action pour faire des choses aussi banales ? »

En protection de l’enfance, aujourd’hui, oui.

Bourdieu, Bercker, Passeron… et l’intuition

Et au tout début de cela, il y a des intuitions. Retour en arrière, 15 ans plus tôt. Je réalise conjointement avec des collègues trois enquêtes :

La première est une évaluation d’un dispositif qui vise à lutter contre les ruptures de parcours de jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance en leur proposant des logements en colocation.

La seconde est une enquête rétrospective auprès d’adultes ayant connu des parcours de placement, afin de savoir ce qu’ils et elles sont devenu.e.s.

La troisième porte sur des femmes en situation de grande vulnérabilité, ayant parfois connu la rue.

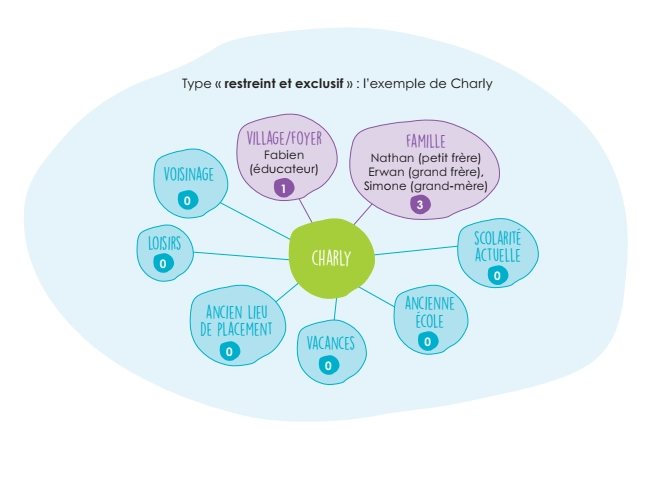

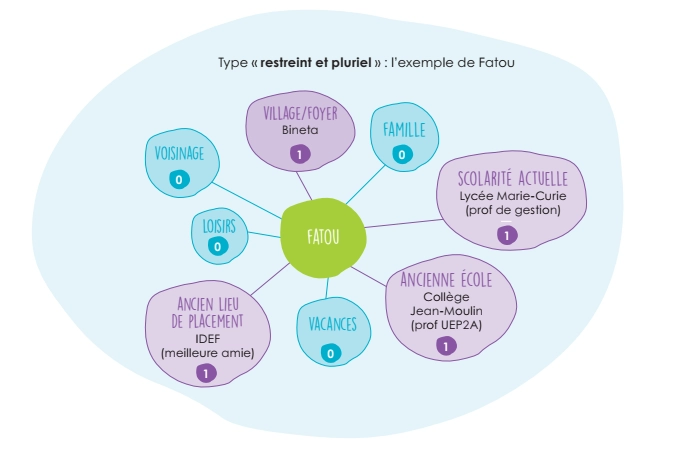

Trois enquêtes, trois terrains où je vais rencontrer des jeunes, des adultes, chez eux, ou à côté de chez eux. Dans ces trois enquêtes, je suis marquée par quelque chose : ces jeunes et ces moins jeunes qui n’ont pas d’ami.e.s, qui se sentent seul.e.s, qui n’ont personne à qui se confier lorsqu’ils et elles ont besoin de parler. Moi, sociologue, je suis parfois la seule personne à qui ils ou elles ont parlé cette semaine.

Je suis particulièrement touchée par ces propos et par cette expérience. Peut-être parce que, forcément, je fais le parallèle avec moi, qui ai parfois l’âge des enquêté.e.s et qui passe beaucoup de temps avec mes ami.e.s, mes ami.e.s d’enfance rencontré.e.s à l’école, dans mon quartier, au basket ou au théâtre, puis dans l’animation, durant mes études….

Le garant pour mon appartement est d’ailleurs mon ancien directeur de colonie de vacances, lorsque je travaillais comme animatrice, et ce travail de chargée de recherche, c’est Alice, ma collègue de thèse qui m’a envoyé l’annonce… et surtout chaque WE, et pas mal de soirs par semaine, je vois des ami.e.s.

Ma perspective bourdieusienne, me permet de mettre un mot sur cette intuition : capital social[1]. Je dirais même que ce sont les lectures de Pierre Bourdieu qui ont permis de faire émerger cette intuition.

Car si l’intuition que je raconte, comme toutes celles que j’aurai par la suite dans ma carrière de chercheuse semblent émerger du terrain, et venir de « l’immersion » comme l’explique Howard Becker, elle est en fait une résonnance avec des lectures, des concepts et des théories antérieures.

Au travers de mon exemple, on reconnaît une « intuition d’analogie » (pour reprendre Passeron) je fais une comparaison entre plusieurs entretiens, dans plusieurs enquêtes et avec ma propre expérience. Mais plus fondamentalement, comme dirait Pierre Bourdieu, l’intuition « résulte d’une longue socialisation disciplinaire ».

L’intuition, un nouveau départ, pour de nouvelles recherches

Si cette intuition peut constituer une hypothèse d’explication, entre les ancien.ne.s de l’ASE qui « s’en sortent » et les autres, cette hypothèse n’est à ce moment-là absolument pas stabilisée. Pour cela, il faudrait une nouvelle recherche.

J’évoque tout de même cette intuition, comme une « hypothèse non confirmée » dans un article. Être adulte en sortant de structures d’Aide sociale à l’enfance, le capital social au cœur de la définition de l’autonomie (Vie Sociale, 2015, N°12).

Je critique l’injonction à l’autonomie précoce à 18 ans (fin de la prise en charge de l’Aide Sociale à l’enfance), et grâce à la centaine d’entretiens que j’ai eu l’occasion de réaliser, je fais un lien entre le nombre important de changements de lieux de placement et l’isolement des jeunes à la fin de la prise en charge.

J’y parle de tous ces groupes d’appartenance, de ces activités supports de liens qui me sont décrits par mes enquêté.e.s, notamment celles et ceux qui ont des ami.e.s et des personnes sur qui compter.

Comme beaucoup de sociologues de l’époque tels qu’Alain Ehrenberg, j’interroge l’idéologie individualiste qui met en avant le principe d’autonomie. Et si l’autonomie ce n’était pas « se débrouiller tout seul.e » mais avoir du capital social ?

Capital social, ce concept est rarement utilisé pour parler des enfants confié.e.s ou des enfants de milieu populaire (rappelons que la grande majorité des enfants confié.e.s sont issu.e.s de milieu populaire).

En revanche, on le retrouve beaucoup dans la sociologie des Pinçon-Charlot, sociologues de la grande bourgeoisie qui observent les stratégies des élites pour développer, maintenir et transmettre un capital social.

C’est alors que cette « intuition » rencontre le directeur du développement de la fondation Action Enfance, une fondation opératrice de protection de l’enfance. Le concept de « capital social » lui parle, peut-être aussi parce que les fondations, ont l’habitude de côtoyer les élites de la philanthropie.

Il voit l’intérêt des collectifs, des groupes d’appartenance. Il observe aussi que les enfants confié.e.s ont moins d’occasions de passer du temps avec leurs ami.e.s, de fêter leur anniversaire que ses propres enfants.

Nouvelle recherche et tentative d’objectivation du concept

C’est alors que nous démarrons, ensemble (fondation et équipe de recherche) un travail de recherche-action. Côté recherche, il faut vérifier nos hypothèses, et d’abord faire un état des lieux de l’entourage des enfants…

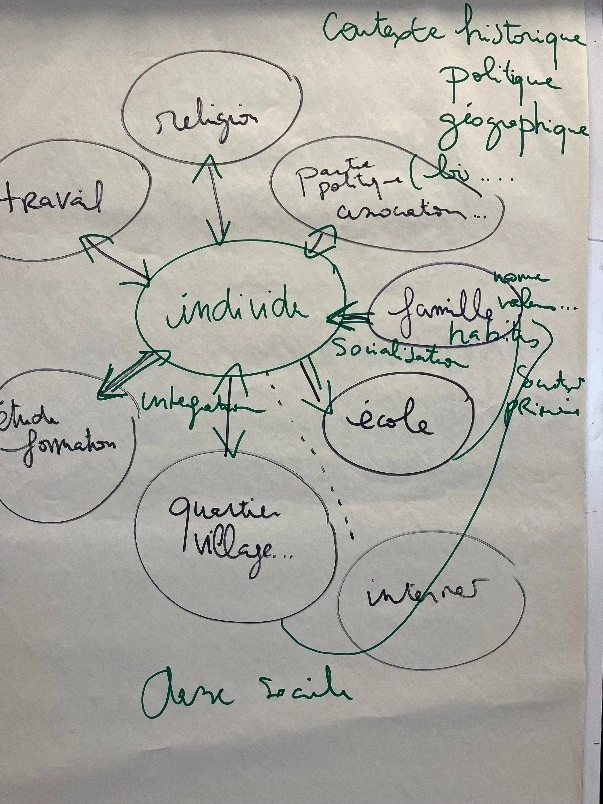

Pendant, puis après ma thèse, j’ai donné de (très nombreux) cours de sociologie. Lors de l’introduction, j’avais pris l’habitude de dessiner au tableau un schéma pour expliquer la socialisation, expliquer le fait que l’individu naissait et grandissait dans un contexte historique, géographique, politique, idéologique. Ensuite je schématisais les groupes d’appartenance/espaces de socialisation par des cercles. En expliquant que chaque individu intériorisait des normes et des valeurs, un habitus, avait un statut dans ces groupes et surtout était intégré à ces groupes.

[1] Pour Pierre Bourdieu, on hérite et on acquiert tout au long de notre vie trois types de capital : économique : salaire, héritage éventuellement, capital culturel : diplôme ou savoir utile, capital social : réseau de relations mobilisables.