Partons de l’étymologie de ces trois mots : Culture, Art, Médiation.

Le mot CULTURE nous renvoie au verbe latin « colo(ere) » qui signifie habiter, cultiver, soigner la terre et par extension l’esprit, l’intelligence. Chez les enfants et les adolescents dont nous prenons soin, quelque chose de la construction de soi n’a pas été ou mal approprié, symbolisé et intégré. En ce sens, il nous semble que tout ce que nous pensons et mettons en œuvre dans nos institutions participe de cette idée : nous travaillons à humaniser, à transmettre.

« Ars » désignait l’habileté, le métier. Dans le domaine de l’esthétique, ART est associé au beau, alors que la technique est associée à l’utile (aujourd’hui, on voit bien que les deux peuvent être liés). Nous pourrions dire alors qu’avec les médiations culturelles et artistiques, nous soutenons le mouvement de « produire » du sujet, du sujet et du groupe, à partir de découvertes, d’explorations et de pratiques dans le domaine de l’esthétique, du sensible, de la place faite à l’émotion. Nous n’en attendons pas un résultat tangible, quantifiable, évaluable.

MEDIA. Utiliser des médiations, c’est dire à l’enfant, à l’adolescent : entre toi et moi, il y a un espace, un espace qui est soutenu par la parole mais qui ne tient pas qu’à elle. Cet espace de jeu à la fois nous sépare et nous permet de nous rencontrer. Le travail pourrait se situer là où les deux aires de jeu se rencontrent (Winnicot parle de « conversation »).

Dans Jeu et réalité, l’espace potentiel (1971), Winnicot écrit : « Nous voyons (donc) que ce n’est pas la satisfaction pulsionnelle qui permet à un bébé de commencer à être, de commencer à sentir que la vie est réelle et à trouver qu’elle vaut la peine d’être vécue (…), on ne peut parler d’un homme qu’en le considérant avec l’accumulation de ses expériences culturelles. Le tout forme une unité. J’ai employé le terme d’expérience culturelle en y voyant une extension de l’idée de phénomènes transitionnels et de jeu, mais sans être assuré de pouvoir définir le mot « culture ». En fait je mets l’accent sur l’expérience. En utilisant le mot de culture, je pense à la tradition dont on hérite. Je pense à quelque chose qui est le lot commun de l’humanité, auquel les individus et les groupes peuvent contribuer, et où chacun de nous pourra trouver quelque chose, si nous avons un lieu où mettre ce que nous trouvons ».

Produire du sujet

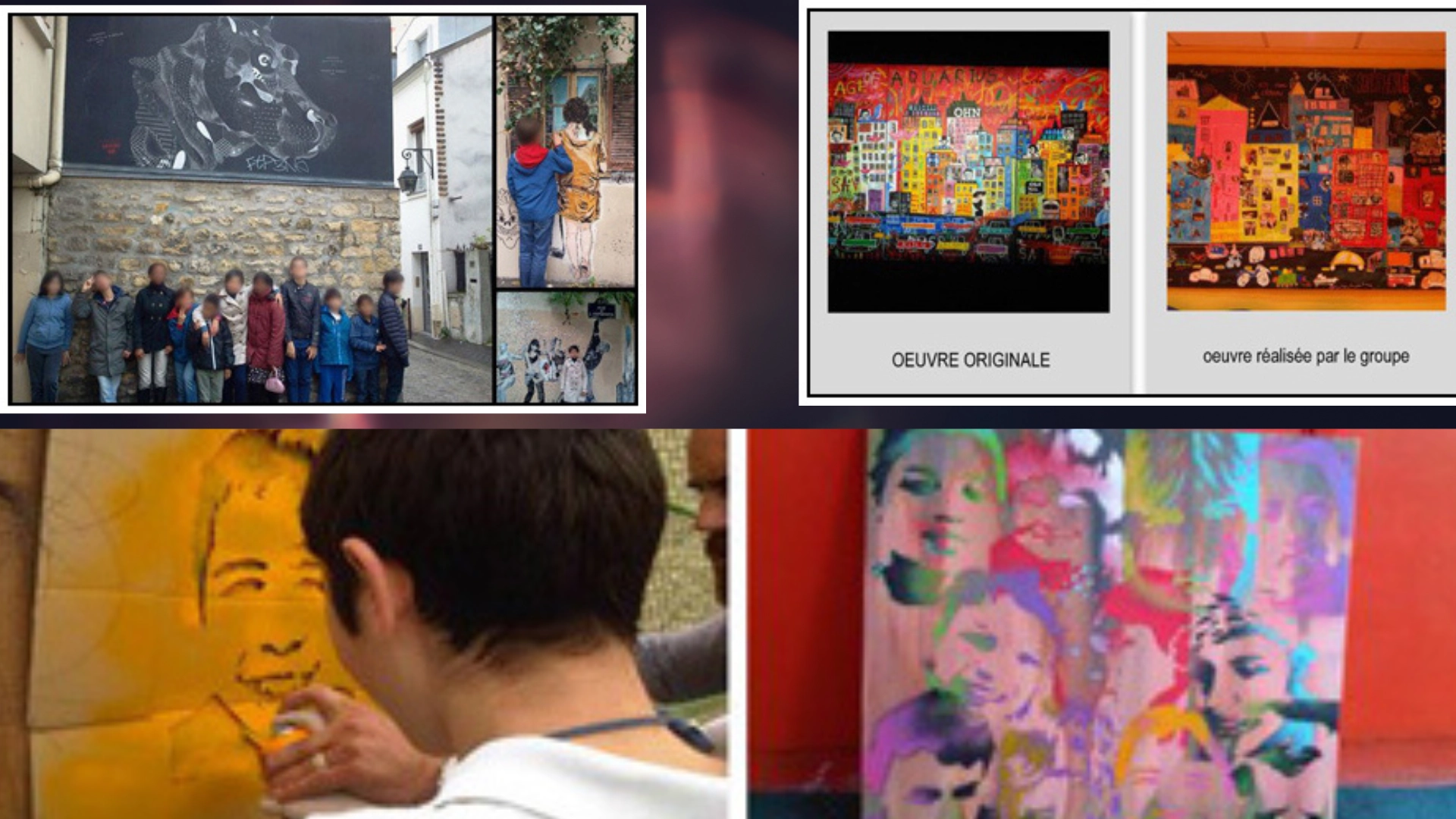

Ce choix de médiations s’inscrit dans le projet de soin pensé pour chacun en équipe pluridisciplinaire. Dans le groupe des grands, cela soutient spécifiquement et articule notre quotidien. Régulièrement les jeunes adolescents savent que nous allons sortir pour aller découvrir ensemble un artiste, une exposition, une installation et cela va constituer un terreau commun d’expériences partagées à l’extérieur puis dans l’institution où nous allons reprendre et travailler sous différentes formes. Il ne s’agit pas de produire des objets avec un savoir-faire très technique et précis, mais nous allons néanmoins utiliser nos savoirs et accompagner des productions qui seront avec l’accord des jeunes éventuellement rassemblées, mises en espace et exposées.

Hanna Arendt (La condition de l’homme moderne, 1958) reprenant Platon différencie la poïesis qui vise la production d’objets et la praxis qui vise la production de sujet au détour et à l’occasion d’une fabrication commune, du sujet et du collectif. Jacques Lacan (Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Séminaire 11, 1973) définit ainsi le terme de praxis : « C’est le terme le plus large pour désigner une action concertée par l’homme, quelle qu’elle soit, qui le met en mesure de traiter le réel par le symbolique ».

Joseph Rouzel (Le transfert dans la relation éducative, 2002) de son côté écrit : « La poïesis est une tentative permanente de maîtrise, de planification, de programmation, de management, d’instrumentalisation à partir de savoir et de savoir-faire accumulés. La praxis introduit la prise en compte du désordre, de l’imprévu, de l’impondérable, de la surprise. Elle exige un mode de pensée et d’action où l’inconnu est appréhendé dans son surgissement ».

Dans notre métier d’éducateur spécialisé, la médiation culturelle et artistique n’est donc pas une fin en soi. Le premier objectif n’est pas la réalisation d’un produit fini, ni même l’acquisition de connaissances spécifiques à l’artiste, son œuvre ou son appartenance à un quelconque courant. La culture et l’art en particulier, sont universels, ils traversent les époques et les frontières. Cette médiation est polymorphe, elle peut être aussi bien visuelle, sonore, que tactile. Nous pouvons remonter aux premières fresques rupestres laissées sur les murs des grottes et aller jusqu’aux sculptures ballon en acier de Jeff Kunz, en passant par la littérature et la musique… Ce sont ces spécificités qui nous intéressent. Les médiations culturelles et artistiques possèdent cette richesse, elles sont très accessibles et tellement compliquées à la fois. Elles offrent différents niveaux de lectures. Il est difficile de rêver mieux pour travailler avec un public aussi hétérogène et complexe que le sont les enfants d’un hôpital de jour. Elles sont un outil parmi d’autres qui va nous permettre de créer une sorte de « socle commun », un vécu partagé. Ce moment de vie, et ce qui s’y rattache va nous permettre d’échanger, de se transmettre, de nous apprivoiser, de se confronter, coopérer…

Alors nous pourrions dire que le support des médiations culturelles et artistiques participe à construire du récit, une mémoire sensible du groupe où chacun prend une place et qu’il est soutenu par des productions, des traces tangibles auxquelles chacun peut se référer et revenir.

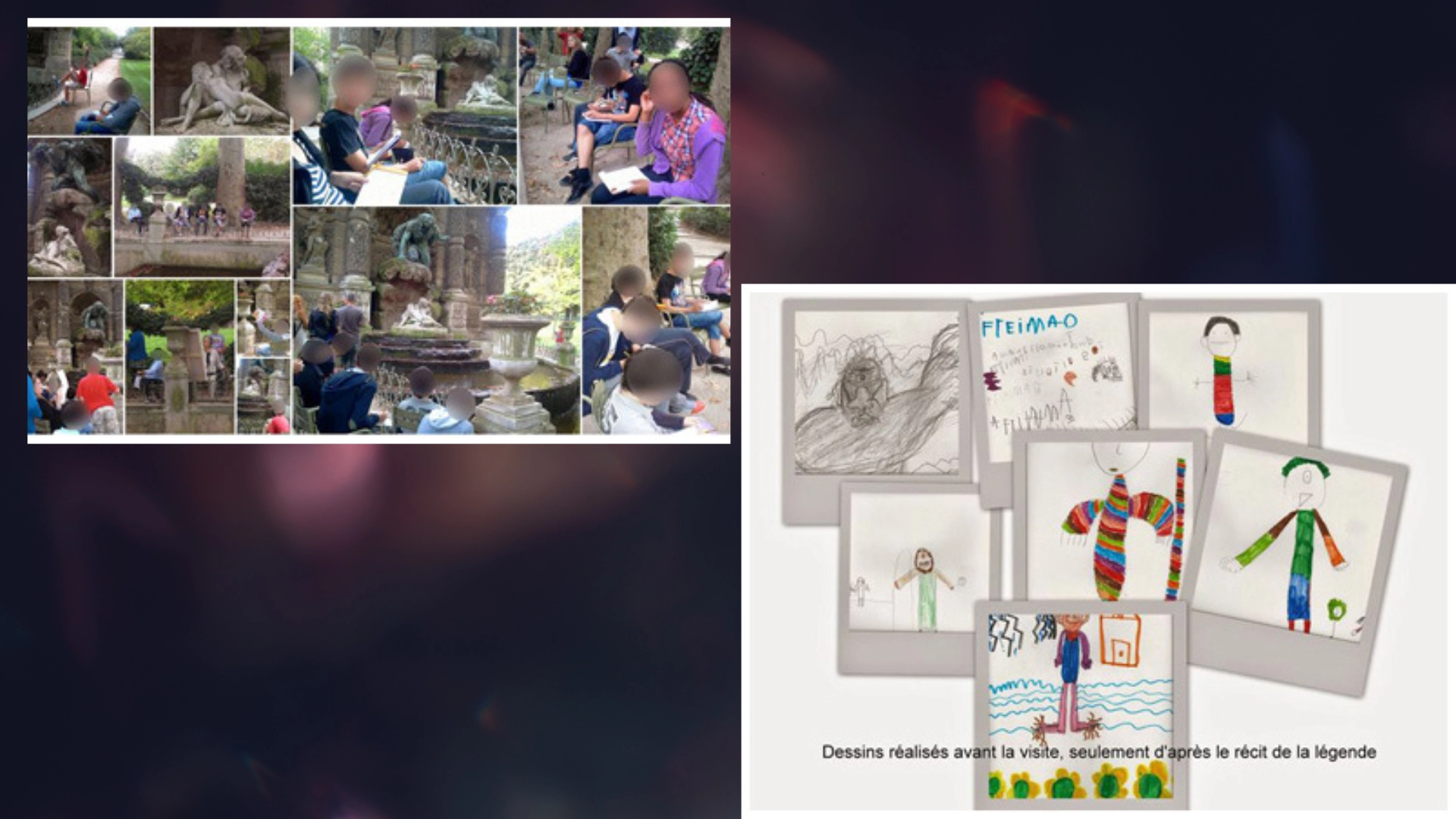

Dans le groupe des grands dont nous sommes les éducateurs référents, nous proposons donc aux jeunes adolescents de travailler ensemble à partir de sorties dans différents lieux (musées, galeries, installations en plein air, cinémas…). La plupart des sorties que nous effectuons sont au centre d’un travail qui se décompose principalement en trois étapes. La préparation, la sortie en elle-même, la reprise. Depuis trois ans nous utilisons notre blog En écrits et en images pour garder trace et témoigner de ces visites et des réalisations qui les prolongent, et pour ouvrir un espace d’échanges avec les familles et l’équipe.

Explorations, rencontres, rêveries

Il s’agit d’utiliser ce que nous offre le monde et d’y frayer un accès, penser que ce que d’autres ont créé va toucher, inspirer. Et y être nous-mêmes dans ce désir pour l’autre. Pour inviter à s’inscrire dans ces médiations, nous, professionnels nous y engageons, nous sommes porteurs, passeurs. Nous animons ces ateliers, ces groupes, animer (« anima ») étant entendu au sens d’inspirer, d’insuffler, de vivifier. Bien souvent nous y puisons pour nous-mêmes de quoi rester créatifs, « vivants » et en recherche, aussi dans le plaisir d’y être. On pourrait dire alors que ces médiations soutiennent ce que Bion appelle notre « capacité de rêverie », notre « fonction-alpha » (Aux sources de l’expérience, 1962). Elles participent à soutenir pour les jeunes adolescents de la transformation du monde interne vers hors de soi, vers l’autre en suscitant et matérialisant l’activité de symbolisation, de représentation.

Sortir c’est se préparer à aller explorer et découvrir ensemble quelque chose qui va nous toucher, nous faire réagir, nous inspirer. Nous optons plutôt pour des sorties « libres », où nous évoluons au rythme des jeunes et pas nécessairement selon un parcours prévu et codé d’avance. Ce qu’on peut dire d’une œuvre vient souvent après le premier temps de surprise, de réaction spontanée, et parfois nous restons longtemps devant un tableau, autour d’une sculpture et donc nous en délaisserons d’autres. L’espace de rencontre qui se crée est pris dans le transfert, et puisque naturellement nous y cherchons quelque chose pour nous-mêmes, nous pouvons penser transmettre aux jeunes adolescents qu’il y a quelque chose à chercher et à trouver. Ce que chacun va trouver nous échappe, même si chacun, là où il en est, manifeste, réagit et pourra peut-être ensuite, de retour à l’EPI en dire et en faire quelque chose.

Par exemple, nous avons une intention en proposant une sortie au Musée d’Orsay sur le thème du portrait et de la famille ou bien en feuilletant Des larmes au rire, les émotions et les sentiments dans l’art (Claire d’Harcourt 2006). Dans notre idée nous visons un travail sensible sur ce qui est exprimé sur les tableaux, les portraits, sur ce qu’on ressent en les regardant, sur les impressions et les émotions qui se dégagent, sur les liens entre les personnages. Dans l’idée de l’espace de créativité, de l’espace de jeu, l’œuvre est là, notre « conversation » passe par elle, nous pouvons nous rencontrer saisis par sa beauté, ou réservés, ou même dans le rejet d’une expression trop forte, dérangeante, que les jeunes auront peine à identifier, à nuancer : colère, terreur, tristesse, angoisse ou encore joie, moquerie, malice ? Ce couple enlacé dans la danse, cet homme qui enserre cette femme est-il aimant, est-il pris dans la violence ? Ce visage sculpté de femme aux yeux fermés au Musée Bourdelle : est-ce qu’elle dort, est-ce qu’elle est songeuse, est-ce qu’elle se souvient de choses tristes ou heureuses ? Et le Penseur au Musée Rodin, à quoi pense-t-il ? On ne sait pas, mais à chaque visite, les jeunes ne manquent pas de sortir leur carnet de croquis et d’essayer de saisir et fixer quelque chose, ils cherchent. Cet autre couple qui s’embrasse, la nudité des corps sculptés, l’audace de ce qui est donné à voir questionne, fait réagir et est reçu parce que le regard de l’artiste transforme, transcende, interprète… D’autre part, nous sommes accueillis dans un lieu public, un musée, et cela soutient à se tenir de façon adaptée, nous faisons partie d’un groupe plus grand qui est venu ce jour-là déambuler dans une forme de respect. Nous parlons à voix basse, nous formons des petits groupes au gré de la circulation des jeunes et de ce qu’ils découvrent. Il arrive que certains dessinent dans ces lieux leurs premières ébauches de corps humain : cette sculpture, c’est une représentation qui me ressemble, c’est un autre mais je peux l’approcher, tourner autour, le regarder de près, l’apprivoiser.

Ce type de médiations va nous chercher de façon très subjective. Notre façon de travailler à l’EPI c’est d’utiliser justement nos sensibilités singulières pour mettre au service des enfants et des adolescents nos représentations différentes, nos désaccords parfois et de les inviter à prendre leur place dans les échanges. Pour eux qui sont souvent pris dans des positionnements rigides, réagir à propos de quelque chose qui se situe entre, dans cet espace tiers permet de se risquer sans se sentir trop personnellement interpellé.